Voici la troisième et dernière partie sur les décisions, dernier chapitre “libéré” du petit manuel de pensée organisationnelle, sur le bon moment pour prendre des décisions. Je vous recommande la lecture des autres chapitres en complément.

J’ajoute un nouveau diagramme en fin d’article qui n’est pas dans le livre.

… (Il faudrait avoir lu le livre avant, mais je vous laisse vous accrocher aux branches …)

Ce travail sur une réalisation qui s’étoffe au fil du temps – à l’inverse d’une réalisation “quitte ou double” avec une révélation finale du projet lorsqu’il est achevé – provoque un changement de rythme, une temporalité différente. Ce changement de rythme est une évolution qui vous frappera tellement elle sera en rupture avec vos habitudes.

Avancer, délivrer, finir étape par étape, au fil du temps, n’a rien de commun avec un assemblage énorme final. Vous aurez compris que délivrer tout d’un coup en fin de parcours fait prendre d’énormes risques. Vous aurez compris que délivrer au fil du temps, en plus de limiter les risques, permet d’obtenir des bénéfices bien plus tôt.

Cette façon de procéder n’est pas nouvelle, on pourrait presque dire qu’elle a été oubliée avec la division du travail de l’ère industrielle, et son besoin de tout transformer en procédure, puis redécouverte dans les chaines de montage de voitures japonaises de l’après-guerre (la Seconde Guerre mondiale). À cette époque l’appareil de production japonais est complètement détruit et les usines de voitures doivent se réinventer : elles ne sont plus assez équipées pour une division du travail aussi intensive. Elles doivent se repenser pour faire avec ce qu’elles ont et traquer chaque gaspillage (car elles ne possèdent plus non plus de matière première, c’est un scénario comme cela qui pourrait arriver en 2052). Ces usines doivent en conséquence faire fructifier chaque nouvelle idée, c’est la frugalité de l’environnement qui veut cela. C’est une période faste qui va influencer pour des dizaines d’années la façon de fabriquer des voitures, et même toutes les industries. De ces enseignements j’en garde en particulier deux en tête. Deux des “leitmotivs” de cette approche sont :

- Montrer le plus tôt possible

- Décider le plus tard possible

Je suis obligé de vous donner ces deux phrases à la fois, car leurs propositions se complètent. Quand je vous parlais de découper et d’avoir des choses finies régulièrement qui soient utilisables, manipulables, fonctionnelles ; et que cette façon de découper la réalisation permettait d’apprendre au fur et à mesure, et de bénéficier de la valeur au fil du temps c’est-à-dire plus tôt, dès que possible.

Dès que l’on a quelque chose (une idée, une réalisation, un résultat) : on le montre. Ainsi on reçoit ce feedback, il nous engage, et on apprend, on s’ajuste, on optimise, car le montrer sous-entend des interactions, et les interactions sont source d’enrichissement. Mais encore une fois il faut que ce que vous montriez fasse sens, que l’on puisse le juger. Et plus c’est opérationnel, plus c’est abouti tout en étant un petit morceau, plus vous aurez un feedback utile.

Toute activité humaine organisée, de la poterie à l’envoi d’un homme sur la Lune, doit répondre aux exigences fondamentales et contradictoires : la division du travail entre les différentes tâches à accomplir et la coordination de ces tâches pour l’accomplissement du travail, nous dit Mintzberg. On retrouve ici aussi une exigence contradictoire : travailler sur des petits morceaux, pour limiter le risque à la taille du morceau, et délivrer, fabriquer, montrer des choses autonomes, opérationnelles, par elles-mêmes.

Si vous montrez une pièce d’un ensemble peut-être que cette pièce ne dit rien par elle-même et n’amène rien par elle-même. Mais si vous avez déjà un ensemble fonctionnel et que vous en changez le fonctionnement — grâce à cette nouvelle pièce —, alors oui elle amène du sens, et les bénéfices que j’évoque.

Gardez bien en tête : montrer le plus tôt possible. Nous pourrions inverser la proposition pour mieux la comprendre : plus je cache longtemps les choses, plus j’augmente l’effet de surprise (et peut-être le désirent peut-être dans un cadre concurrentiel), mais plus je m’interdis des enrichissements de l’extérieur, et plus je prends le risque de découvrir tardivement que je suis dans l’erreur (ou dans l’inutile).

Ce qui dérange certains dans le fait de montrer le plus tôt possible, c’est d’être jugé pour quelque chose d’inachevé, d’incomplet (souci par exemple de nos jours avec les universitaires). Nous nous retrouvons à nouveau confrontés à notre envie d’être parfait. Il est donc aussi fondamental dans vos environnements de vous assurer que tout le monde puisse se tromper sans que cela soit un problème. J’ai déjà évoqué cela, mais autant le répéter. Rappelez-vous qu’une première idée est de travailler sur des petits éléments, car il est acceptable dans la tête des gens de se tromper sur des petits éléments, on se sent autorisé. Travailler sur des petits éléments donne une autorisation implicite à faire des choix, prendre des décisions, cela nourrit notre sentiment de contrôle, et nous engage plus.

Vous devez donc vérifier qu’il est possible dans votre environnement (dans notre écovillage de 2052), qu’il est accepté de se tromper, de proposer des choses incomplètes, que l’on puisse revenir en arrière. Sinon c’est un frein conséquent.

L’autre phrase clef est : “Décider le plus tard possible”

Ça aussi c’est habituellement un sacré pavé dans la mare de nos certitudes. Pour mieux comprendre cette phrase, on peut se pencher sur le mouvement des options réelles. Les options réelles sont à l’origine un outil financier. Chris Matts et Olav Maassen ont transposé l’idée de ces options réelles au monde de l’organisation. Leur concept est finalement assez simple :

Pour toute décision à prendre, il existe trois catégories de décisions possibles, à savoir une “bonne décision”, une “mauvaise décision” et “aucune décision”. La plupart des gens pensent qu’il n’y en a que deux : soit vous avez raison, soit vous avez tort. Comme nous ne savons normalement pas quelle est la bonne ou la mauvaise décision, la décision optimale est en fait “aucune décision”, car elle reporte l’engagement jusqu’à ce que nous disposions de plus d’informations pour prendre une décision plus éclairée.

Cependant, si nous observons le comportement de la plupart des gens, nous constatons qu’une aversion à l’incertitude fait que les personnes prennent des décisions tôt. Les options réelles répondent à cette aversion pour l’incertitude en définissant la date exacte ou les conditions à remplir avant de prendre la décision. Au lieu de dire “pas encore”, l’approche des options réelles dit “Prenez la décision quand…” (NdA: sous-entendu quand tels ou tels critères seront atteints). Cela donne aux gens une certitude quant au moment où la décision sera prise et, par conséquent, ils sont plus à l’aise pour retarder la décision. Le fait de retarder les engagements donne aux décideurs une plus grande flexibilité, car ils continuent à avoir des options. Il leur permet de gérer le risque/l’incertitude en utilisant leurs options.

Vous notez que notre souci est encore la notion de perfection, la notion de complétude, l’aversion au risque : on ne sait pas, et tout le monde veut éviter ce sentiment de ne pas savoir. Encore une fois dans ce monde incertain, il est normal de ne pas savoir. Il faut pouvoir l’afficher, jouer avec cette incertitude. Mais je ne suis pas en train de vous dire de n’être que dans l’incertitude, pas du tout, c’est invivable, épuisant. Les options réelles sont une forme de réassurance, plutôt que de simplement se dire “on ne sait pas”, on se donne des critères pour aller plus loin, pour décider plus tard.

Comprenez la phrase décider le plus tard possible comme une chance d’en apprendre le plus possible avant de décider, de remplacer au maximum vos hypothèses par des réponses tangibles, et cela se fait en montrant le plus tôt possible. Et on en revient à tout ce travail de découpe – dans le bon rythme (pas trop tôt) et au bon moment (priorisé par la valeur, l’apprentissage) – qui autorise aussi le droit à l’erreur.

Il y a cependant un danger à décider le plus tard possible, c’est de décider trop tard. De laisser passer l’occasion, sa chance, le moment. La phrase possède une deuxième partie qui rappelle ce risque : « Décider le plus tard possible … au dernier moment responsable ». Ce dernier moment responsable c’est l’instant avant, ou juste avant que l’opportunité ne passe, que cette attente devienne un handicap plutôt qu’un appui. Plus on attend plus on apprend. Mais si on attend trop, cela génère un coût. Dans l’écovillage vous allez installer un barrage sur la rivière pour plein de bonnes raisons, mais vous devez attendre le dernier moment responsable à l’automne pour voir le véritable tracé de la rivière. Plus le temps avance, plus vous voyez exactement ce qui sera nécessaire pour ce barrage. Mais si vous laissez passer le dernier moment responsable, soudain la rivière est devenue trop grosse et il devient impossible ou beaucoup plus dur de faire le barrage.

À chaque fois que vous faites quelque chose qui a besoin du regard des autres, qui est destiné à d’autres, interrogez-vous : l’ai-je montré assez tôt ? À chaque fois qu’une décision doit se prendre, interrogez-vous, est-ce que d’autres actions intermédiaires nous permettraient d’en savoir plus avant de prendre cette décision ?

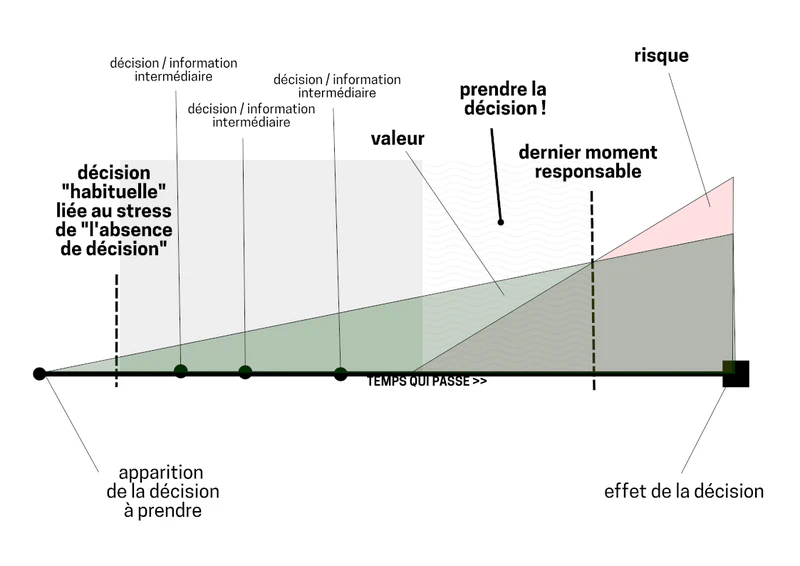

Je complète donc ce paragraphe avec ce schéma :

- La longue pente verte qui monte représente notre niveau de connaissance du sujet qui augmente, et donc la valeur de la décision qui augmente.

- Le rapide triangle qui apparait en rouge est l’apparition du risque lié à l’absence (ou à la mauvaise décision)

Pour le reste vous avez les éléments de réflexion dans le texte, à vous de en emparer du bon moment de la décision.